一百二十年前,1905年9月2日,清廷发布谕令,称:

“着即自丙午(1906)科为始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止……”

这道谕令,宣告自隋唐以来实施了一千三百多年的科举制的终结,也意味着传统仕进之路的断绝。

历史上,科举,除了是众所周知的选官制度之外,更是效益可观的造士制度:从秀才到举人再到进士,仅仅只有极少数的士子能被遴选为官;绝大多数落第者构成了士农工商之首“士”的主体,在全国各地维护着帝国的安定。

科举士子的考位 王天志 摄

如今向上的赛道崩坍了,全国150万~200万的读书士子不得不面对现实、另觅新路。一条路断了,逼迫更多的路涌现。

废科举并非突如其来,早在1901年改八股为策论时,废科举、兴新学之声就连绵不绝。只是原计划以十年甚至更长时间完成的停科举,由于日俄战争日本的胜利,更反映出救亡图强的急迫、窘迫和紧迫,致使到了1905年已经到了“晚一日废科举即早一日亡国”的程度。

历经十年寒窗,昨夜还在做金榜题名的梦,今朝就已经梦醒了无路可走。科举士子们的悲恸哀叹,可想而知。浙江绍兴一位年近五旬的老秀才,闻讯后将数十年积攒的墨卷付之一炬,对着灰烬喃喃自语:“生路绝矣!生路绝矣!”

举人也一样。山西太原赤桥村的塾师、48岁的刘大鹏,中举后已经参加过三次会试,但均未能中。此时听闻科举终结的靴子终于落地,他在《退想斋日记》里写道:

“甫晓起来心若死灰,看得眼前一切,均属空虚,无一可以垂之永久……日来凡出门,见人皆言科考停止,大不便于天下,而学堂成效未有验,则世道人心不知迁流何所,再阅数年又将变得何如,有可忧可惧之端。”

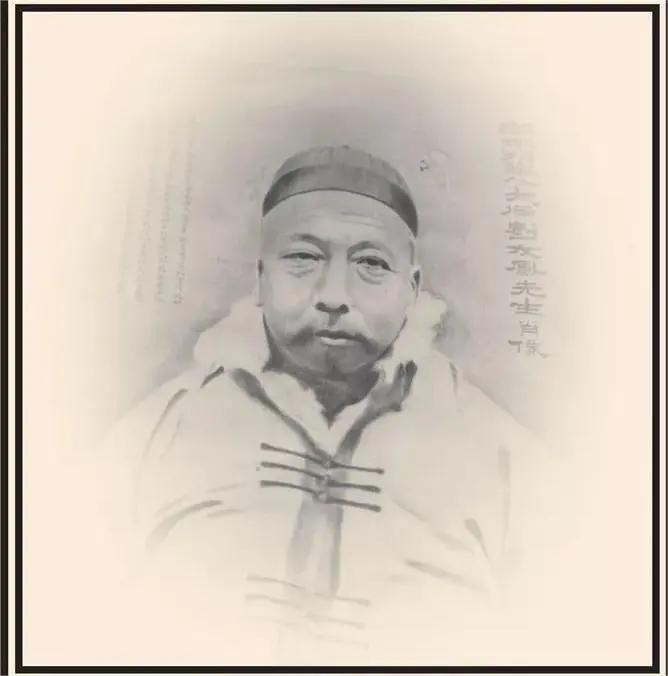

刘大鹏像

虽然士子们忧心忡忡,但当时总体的社会反响却是相当的平静,即便受影响最大的士绅阶层,表现出的更多也是一副事已至此无可奈何的姿态。这既与连年来的倡废科举舆论有关,也侧面反映士绅阶层与朝廷一般的无力感。

清廷也并不是没有给士子们考虑前途的。在废科举前的两个月,举行了14名留学生参加的廷试,一等赐进士出身,二等赐举人出身,而此次的榜眼就是后来“五四运动”中狼狈不堪的曹汝霖。从1905年到1911年,一共进行了7次的留学生考试,共提拔了将近1400人成为进士和举人。

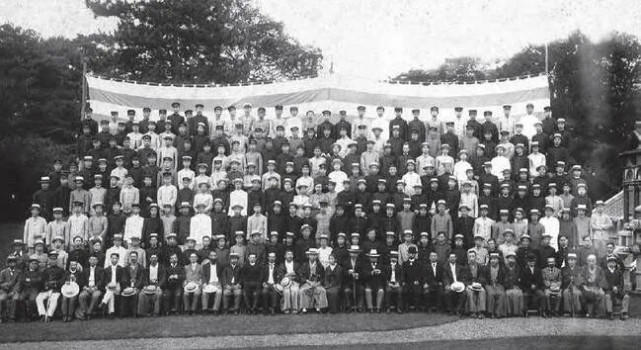

1906年,留学生选官考试考官与学部堂官合影。

1906年,清廷拟定《酌定举贡生员出路章程》,其中措施之一就是组织优贡和拔贡考试。1909年的考试评定出一、二、三等,其中一二等授予低品级的京官和知县,可视为科举废除后的余音。

即便如此,清廷提供的这些善后途径,跟庞大的读书士子群体相比无异杯水车薪。绝大多数人必须另想办法。

较为常见的路,是进新学堂或海外留学。1898年12月,17岁的鲁迅参加会稽县试,当年录取秀才人数是40人,鲁迅只考了第137名。他自此放弃科举,前往南京就读曾国荃始创的水师学堂,后转矿业学堂,最后东渡日本。

他也给弟弟周作人树立了榜样。周作人也进了江南水师学堂,学的是海军管理。他指望的出路,便是毕业后到政府的新部门工作。虽然身在新学堂,许多学子还一心两用,一边念着ABC、学着数理化,一边偷偷翻阅经史子集、准备科举考试。

周作人回忆,“虽然是办着学堂,实际却还是提倡科举,即如我们同班的丁东生告假去应院试,进了秀才,总办还特别挂虎头牌褒奖他一番呢。”

结果科举被废,丁东生哭笑不得,说“我这秀才算是白考了”。周作人庆幸没有浪费时间,1906年他考取官费,跟回乡完婚的周树人一起去了日本。从1904年到1909年,赴日留学生人数从一年274人增加到3万人,赴欧美留学生人数也增加到1.2万人。

1907年早稻田大学的清国留学生。

但留学的毕竟是少数,更多的人进了新学堂。1904年新式学堂的学生总数将近10万人,1905年增加到26万,1906年增加到55万,1904年增加到102万,年增长率惊人。历史学家蒋廷黻,家处湖南邵阳乡下,科举被废后家里花了大量金钱先把他送到省城长沙上学,之后再去美国留学。

而新学堂跟以往的私塾相比,最大的区别就是学费昂贵。

教育家舒新成后来回忆,1910年他和同学赴长沙“看世界”,原本想投考一所学堂,可是每学期仅膳宿杂费就要五十余元,“在富厚之家自然不成问题,可是每年百余元的用费,我家是绝不能负担的”。所以舒新城虽被录取,但到了将要开学的时候,他还是独自一人返回了家乡。

“学堂重要,无钱免入”的牌子,把许多贫寒学子挡在了校门外。科考既已成空,新学又高不可攀,从军在此时也成了一种选择。

废除科举的同时,清廷也正进行军事改革,淘汰绿营八旗,计划编练36镇新式陆军。湖北黄陂有90人参加新军,其中竟有24名秀才和12名廪生。既然做文官无望,借助文化优势做军官也是不错的选择。

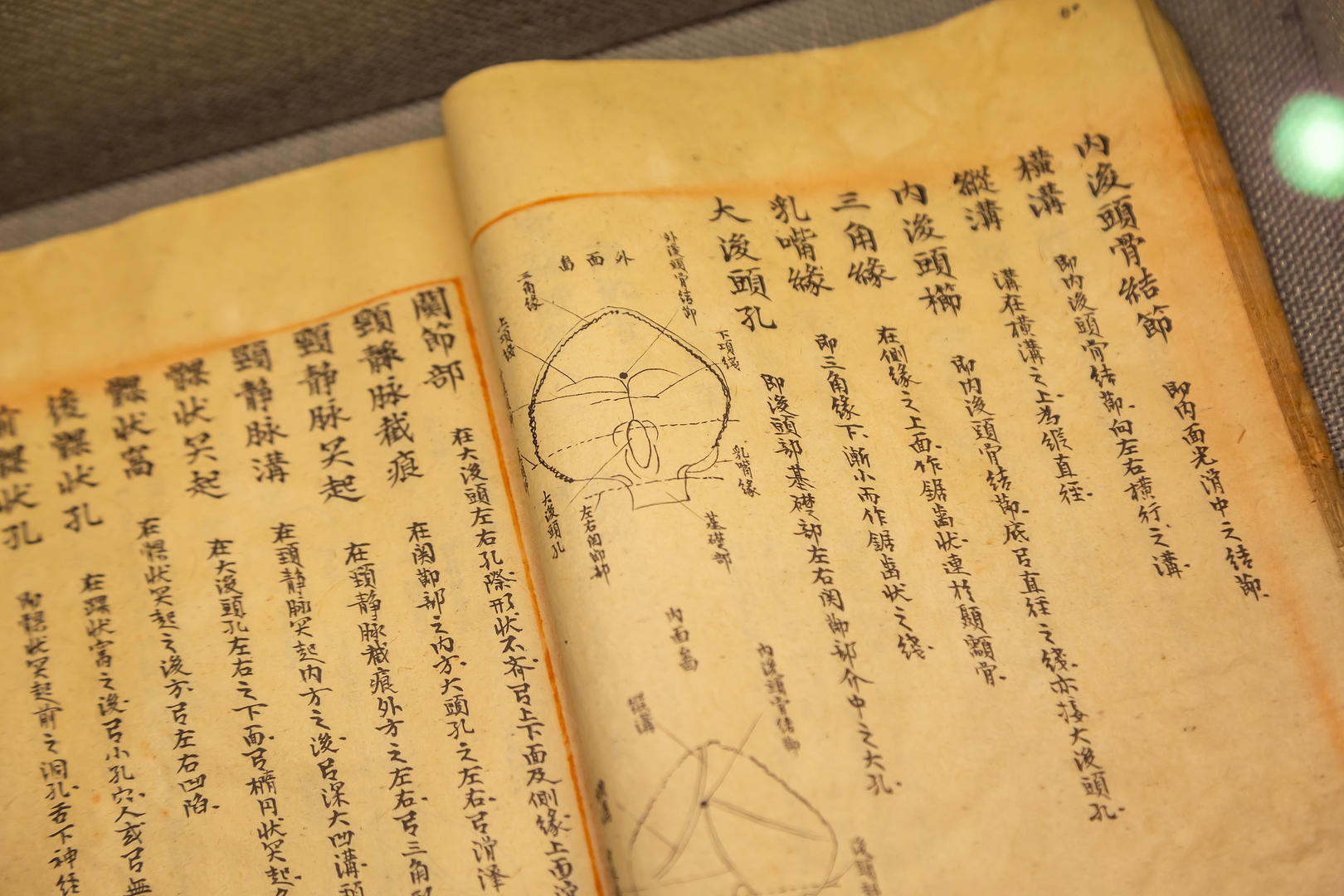

湖北新军军医教材《实用解剖学》。识字的士子在军中大有可为

辛亥革命八十周年时曾有统计,参加辛亥革命的1900多名骨干中,有科举功名者多达219人,如黄兴22岁即中秀才。因此从某种程度上而言,清廷废除科举也把相当数量的士子推向了自己的对立面。

但最终究竟能走哪一条路,跟自己的主观意愿相比,地域环境或许才是首要因素。

科举的公平性,往往在人人喊打声中被忽略了。明清以八股文取士,虽然确实死板,但正是为了让更多的寒门子弟也能通过寥寥几本书就能跟书香世家的子弟竞争,而且还可以最大程度地去除阅卷者的个人好恶趋向影响。此外,清朝科举还有南北分卷、官民分卷、按地区确定录取名额等一系列措施,都是为了尽量保证科举的公平性。不然边远山区穷乡僻壤的学子,哪有半分机会在与进士二代或江浙学子的竞争中胜出?

就结果而言,科举确实做到了相当的公平。研究数据表明,明清时期共有37.2%的进士来自于其祖上三代的教育背景很低或完全是白丁的家庭,考虑到古代知识的获取及传承难度远超当下,这一比例已经不低。《红楼梦》中贾政最大的焦虑,就在于宝玉一代若是无子弟考取功名,宁荣二府和大观园的现状即难以为继。

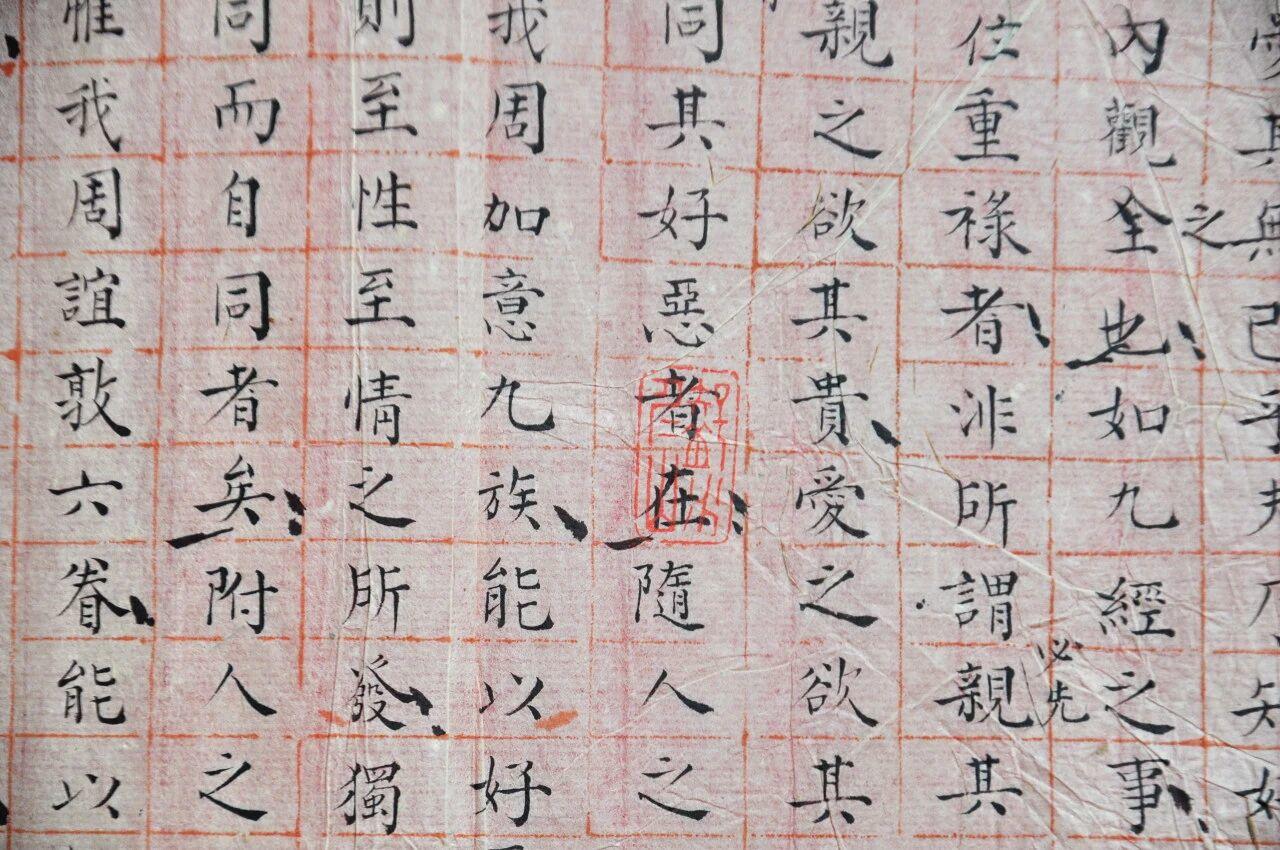

清代科举试卷。图据 视觉中国

但科举被废前后,地域差别开始逐渐凸显无遗。1895年,刘大鹏从山西到北京参加会试,才知道洋务和新学是什么、北京的士子除了考试还读什么书。1901年,清廷废八股改试策论,位于湖北这一九省通衢之地的士子朱峙三获悉的第二天,私塾就已改教策论了。几天后朱峙三更订阅了《申报》,借阅《中国魂》《新民丛报》以获取新知。而刘大鹏要达到同样的求知进度,或许要花几个月甚至几年。

上海郊区青浦人陆士谔,科举废除后直接来到上海市区,从旧式文人一变而为职业写手。从1906年出版第一部作品《精卫填海记》到1944年病逝,一生中创作了百余部作品。但当时只有少数大城市如上海能提供这样的选择,而城市与乡村、沿海与内陆之间的信息差,使得无数文采同样斐然的士子,可能至死都不知道陆士谔的路。

科举被废,乡村的年轻士子们很快就达成了一致共识:留在原地已无出路,于是纷纷背井离乡、出外谋生。而由此导致的后果,1919年李大钊在《青年与农村》中已经感慨:“……一般知识阶级的青年,跑在都市上,求得一知半解,就专想在都市上活动,都不愿回到田园;专想在官僚中讨生活,却不愿再去工作。久而久之,青年常在都市中混的,都成了鬼蜮。农村中绝不见知识阶级的足迹,也就成了地狱。”

科举被废之后,城乡二元差别急剧凸显,而这仅仅是诸多问题之一。华东师大教授杨国强曾论述:“废科举之日,天下没有强烈的反应,而真正的反应则是出现在民国初年及以后。根本的原因,是废科举留下了一大堆短期内没有办法解决的社会问题和政治问题。”仅仅在废科举几年之后,当初最先倡废科举的梁启超就力倡恢复科举,“悍然曰:复科举便。”

1905年,拆除中的四川贡院号舍

科举当然是不可能恢复的,为科举招魂也无意义。只是在全球化的进程中,当中国遭遇西方冲击这一“数千年之大变局”、国族面临覆亡威胁之际,确实很难公允、冷静、全面、理性地分析既有制度的优劣,从而决定保留发扬什么、舍弃禁绝哪些。在一定的特定历史情境下,科举制度的利弊都有可能被无限放大,从而遮盖了制度本身的实情。对科举的评价,也要再过许多年才会真正变得客观。

而始终是要有人承担变革中的阵痛,在一百二十年前,就是上百万的读书士子们。