今天很多媒体都在说利好来了,10月CPI由降转涨,同比上涨0.2%,扣除食品和能源价格核心CPI上涨1.2%,PPI降幅收窄,可能通胀要来了。

主要是现在全球的大宗商品都在涨价,确实会影响到我们的工业品涨价,但这一定会带来通胀吗?

如果真是通胀要来,那还真是好事,意味着大家的收入和就业都提升了,有钱了需求旺盛,而产能供不上,商品供不应求,价格进一步被抬高。常见的通胀就是这么产生的。

另外就是提高生产成本推动价格上涨,但往往也需要需求增加、工资上涨才能形成共振,所以需求增加收入增长才是关键。

政策上不外呼过度宽松的货币政策和扩张的财政政策,长期维持低利率,贷款超级容易,企业和个人热衷于消费投资,同时政府大幅减税或者增加投资,以此来增加收入和就业,再加上出口繁荣,大家都能赚到钱。

现在呢,真实的体感都还在变差。

货币确实宽松,关键是个人不想贷款,反而都在去杠杆,消费怎么拉的起来?

而投资呢,统计局自己说的,前三季度全国固投是稳中有降0.5%,除了高科技增长亮眼外,基建投资增长1.1%微乎其微,民间投资下降3.1%。房地产有多惨就不用我多说了。

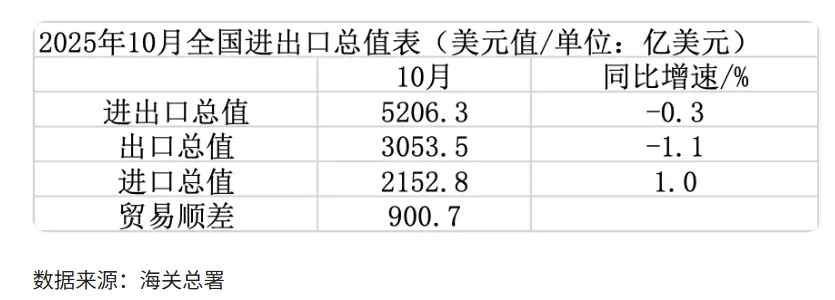

出口1-9月不错,但10月开始明显在收缩,虽然这有去年基数高的因素,但真实的出口也在下滑了。

现在的政策效果,宽松货币,水是很多,但降息受限不到位,1年期5年期3-3.5%,个人买房、一般企业投资利润都覆盖不了成本,谁想贷款,款放不出去是最大的难题。

财政呢,传统拉动经济增长的修路架桥、医院学校建设和房地产等固投,基本都减了,投资增速创下25年来新低,钱都投到了航空航天、人工智能、生物医药这些高科技领域,这些领域的投资增速普遍超过了20%。

特别是今年8月以来,多地主动调整年度投资计划,削减低效基建项目,将节省的资金用于支持科技创新平台建设。

比如,长三角某省份近期将原定用于公路扩建的120亿元资金转投人工智能算力中心,显示出地方执行中央战略的坚决态度。

发展高科技当然是必要的,效果也看得见,但高科技短期能解决多少就业人口?一个deepseek公司才一百多号员工,大部分人现在吃的都还是传统产业的饭吧。

如果说我们在发展高科技的同时,不支持一些能解决大量就业的产业,典型如房地产,上下游牵扯几十个产业,加上大家手里的资产都在缩水,都在想办法还贷款呢,谁还有钱去消费?如果坚持不救,你想想传统产业的人后面日子能好过吗?

现在为了走出通缩,是想通过去内卷,企业收缩供给,提高工业品的价格,希望能传导到下端消费品去,从而提高CPI。

有人觉得只要上游工业品价格上涨了,必然影响到下游消费品涨价。

但我觉得最后的可能是,物价也许是提高了,但这是企业主动减产导致的,而不是需求主动增加推动,减产就意味着企业难免要裁员,那大家的收入和就业只会进一步下降,没有钱,老百姓消费也会进一步收缩了,价格提高买不起了,那就尽量少买。

结果不是通胀,而是滞涨。

再加上,今年10月开始,国家出台政策所有电商要从今年三季度算起交税,很多人的收入都会受到影响。

最近我做外贸的朋友就为此发愁,他们进货大多没有发票抵扣成本,那公司营业额就都算利润,必须缴纳增值税13%,企业所得税25%,他本身外贸净利润只留了10个点,交完税就得倒亏。很多出口到亚非拉国家的净利润真的不高。

现在他想关闭公司还不允许,否则倒查三年税收,为了维持运营,只能想办法降低销售额来减税,就是通过提高价格保利润,提高价格就会导致销售大幅下降,因为很多人就不会跟你买了,结果就会导致出口减少。

他本来打算继续改善房子的,因为突然降临的税收问题,现在都不敢换房了。

他们圈子的人都在补税,然后减少出口,关键是每个区的收税规则还不同。

这样势必会对外贸城市形成巨大打击,所以10月已经开始出现出口下降了,不光是去年基数的问题,查税对出口的影响可能会超出我们的想象,11月出口可能还会继续减少。

现在严查税收已经是各个街道办的任务了,他们都有KPI要完成。

过去有土地财政可以支撑,有些领域不交税也就算了,但现在土地财政没了,财政又缺钱,只能开始想办法,看看哪些领域过去赚了钱还没交税的,以后都要交税了,电商就是最典型的代表,这部分人收入必然减少。

后面可能线下店铺的收入也会要开始交税。