当人工智能(AI)让机器越来越像人时,让人类越来越像机器的努力也在同时发生。

据硬AI,摩根士丹利在10月8日的一篇研报《Neuralink:你大脑中的AI》中写道,脑机接口(BCI)正从科幻小说走进现实,而伊隆·马斯克的Neuralink正处在这场变革的风暴中心。

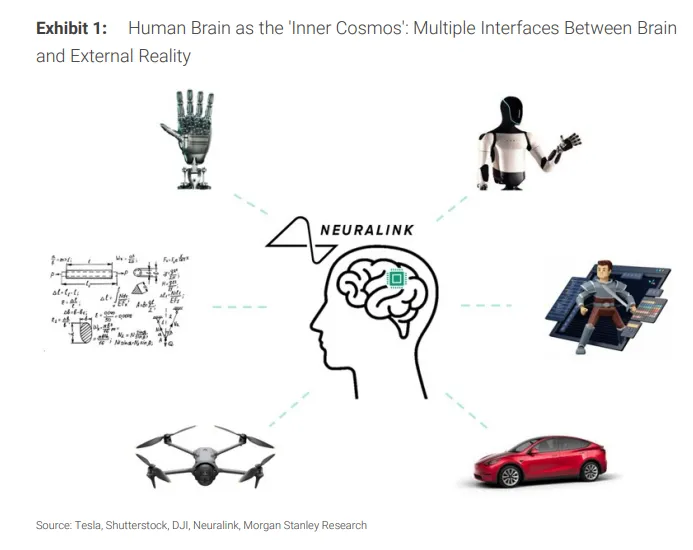

Neuralink由马斯克于2016年创立,其终极目标是实现人类与AI的“共生关系”,以确保在通用人工智能(AGI)时代,人类不会被淘汰。然而,其短期目标则非常务实:通过BCI技术治疗瘫痪、失明、阿尔茨海默症等神经系统疾病。

埃隆·马斯克于今年6月概述了 Neuralink的目标:

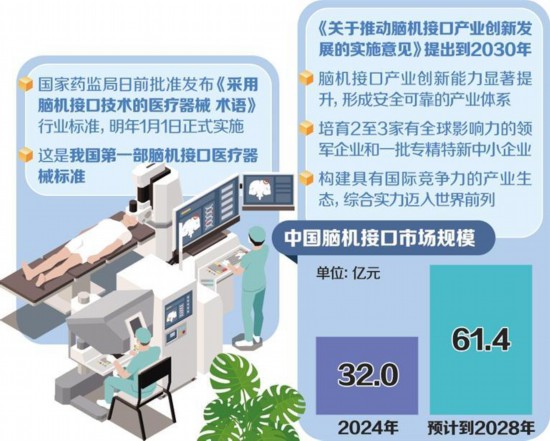

而脑机接口(BCI)的市场潜力巨大。根据报告,仅在美国医疗保健应用领域,脑机接口的潜在市场总规模(TAM)就高达4000亿美元,报告甚至认为这一估计“偏于保守”。市场将从解决关键医疗需求起步,逐步渗透至更广阔的领域。

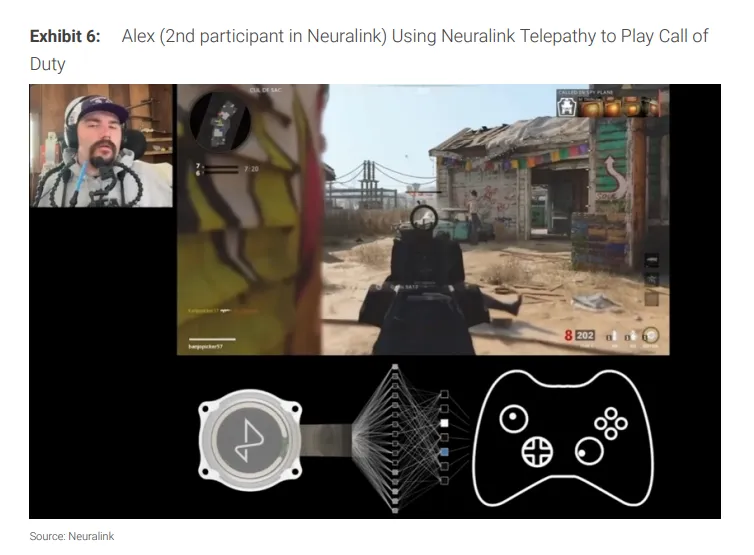

脑机接口将以医疗为“后门”切入市场,初期专注于帮助瘫痪、失明等神经系统疾病患者。但其长期潜力远不止于此,将拓展至游戏、国防、社交媒体乃至实现“人机共生”。

作为行业先锋,Neuralink的技术进展迅速。报告援引公司总裁的说法,截至2025年9月,已有12名患者植入了其设备,年底预计增至约25人,且已有1万人在等候名单上。

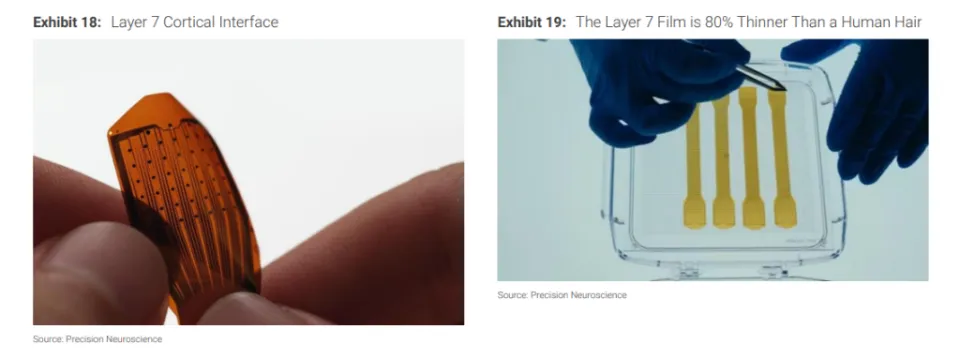

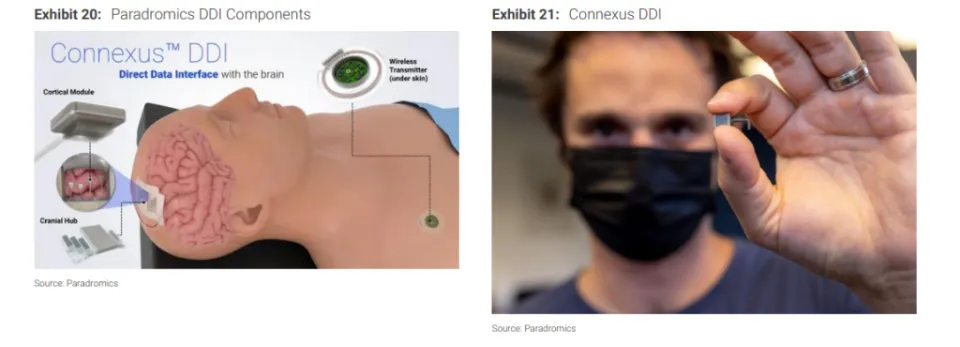

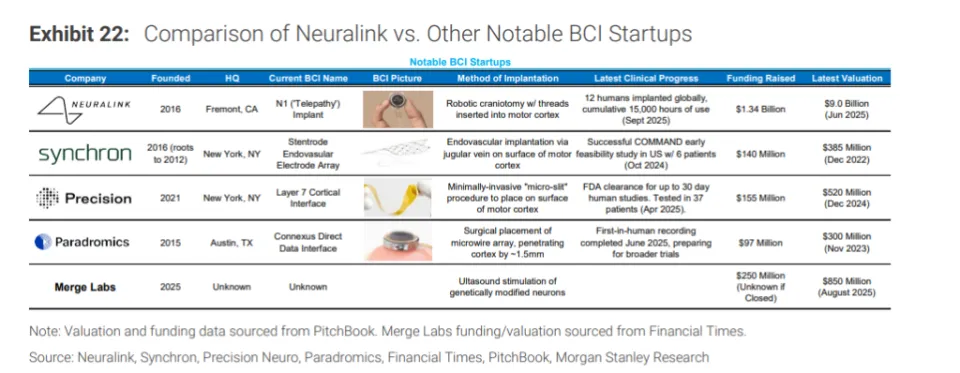

不过,市场并非一家独大。报告指出,Synchron(采用侵入性较低的血管介入技术)、Precision Neuroscience(采用微创表面薄膜技术)等公司正采用不同技术路径,形成了激烈的竞争格局。

医疗先行,商业化路径渐明

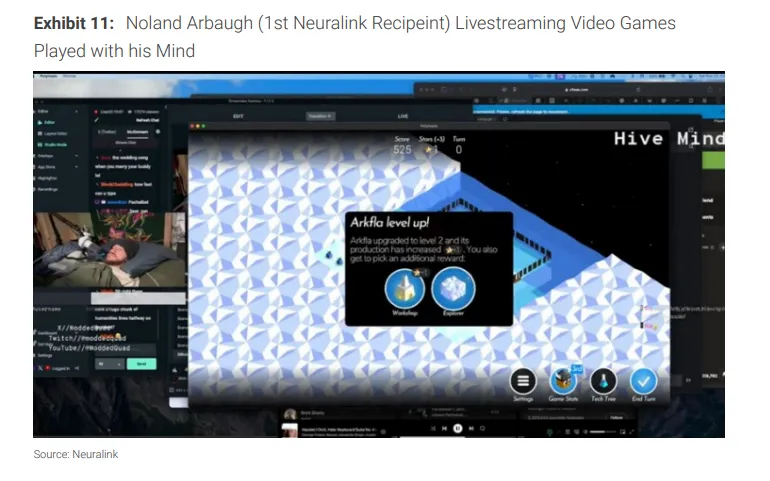

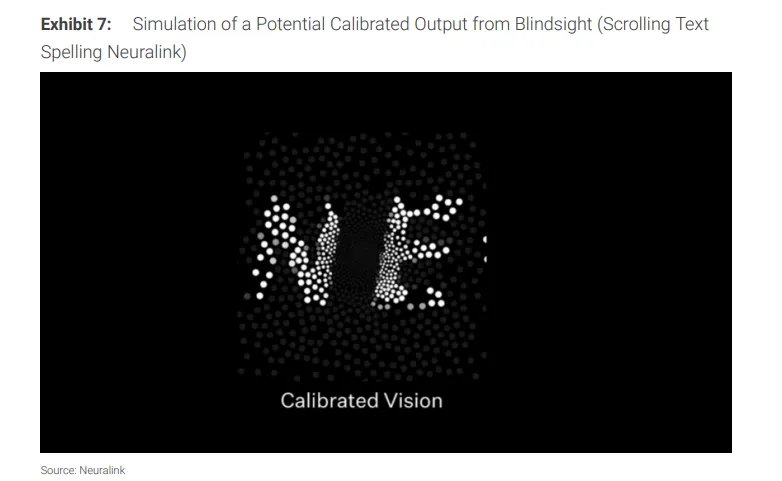

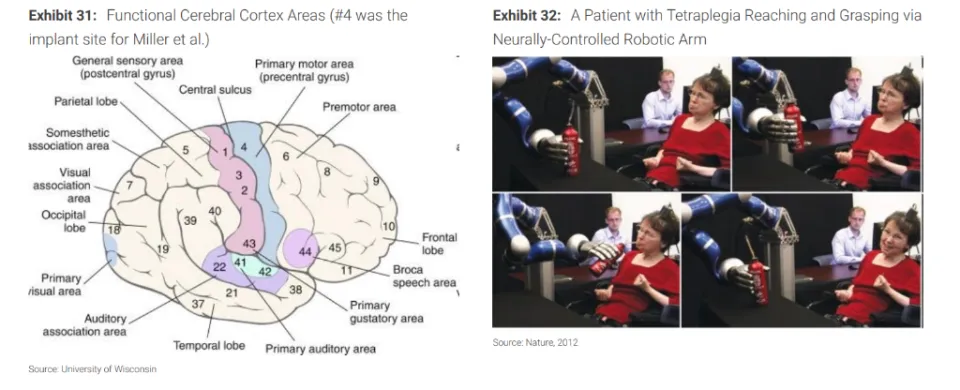

大摩认为,医疗健康是BCI技术最先落地的领域,也是Neuralink当前的核心战略。公司的初步产品“Telepathy”旨在让瘫痪患者通过意念控制电脑光标或机械臂,而第二款产品“Blindsight”则致力于为失明者恢复视力。

报告详细介绍了Neuralink的两款核心产品:

据一份未被Neuralink证实的彭博社报道,公司预计Telepathy将在2029年获得监管批准,Blindsight则在2030年推出。

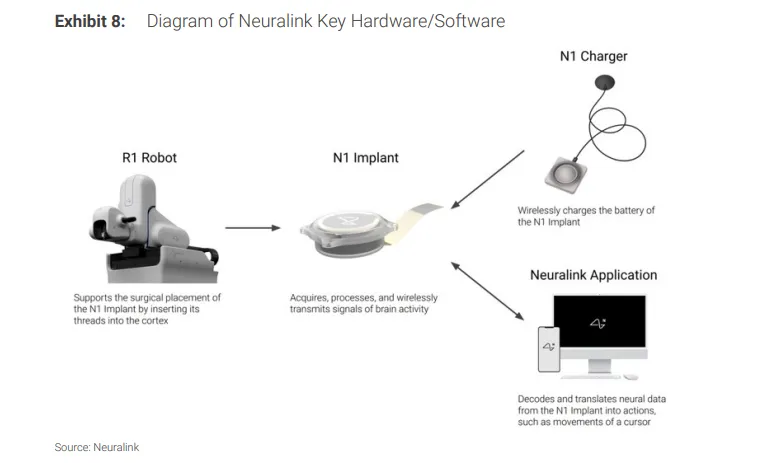

Neuralink“硬核”科技:R1手术机器人

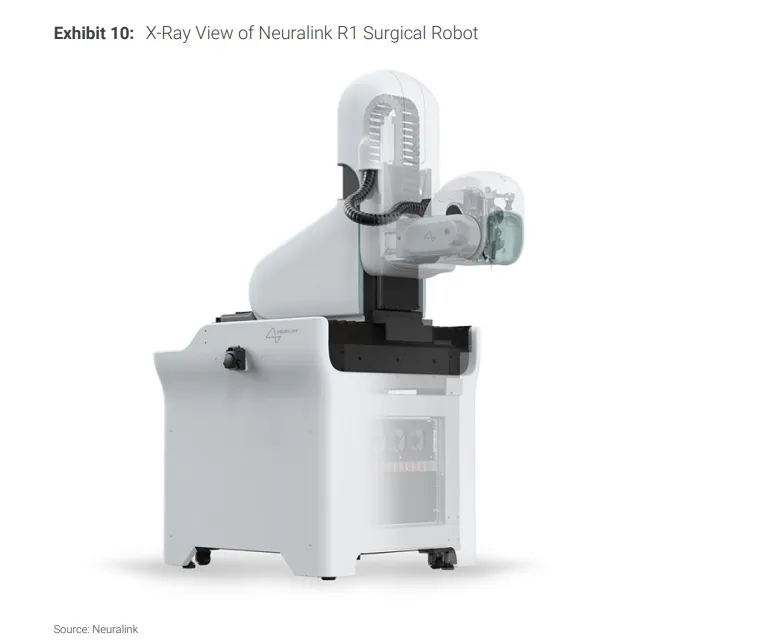

摩根士丹利的报告强调,Neuralink最大的差异化优势在于其“深度垂直整合”。为了实现大规模应用,Neuralink不仅自主研发核心的N1和S2芯片,还开发了专用的R1手术机器人。

由于植入的电极线比头发丝还细,人力无法完成手术,R1机器人利用先进的成像技术,能够自主、精准地将电极植入大脑,同时避开血管。报告透露,Neuralink正在向下一代机器人过渡,其植入速度将提升11倍(从17秒/线缩短至1.5秒/线),并且大幅降低了成本,例如,每根手术针的成本从350美元降至仅15美元。

Neuralink总裁Dongjin Seo向摩根士丹利表示,公司从第一天起就决定自研手术机器人,因为他们预见到,当技术推向普罗大众时,合格神经外科医生的稀缺将成为关键的规模化瓶颈。

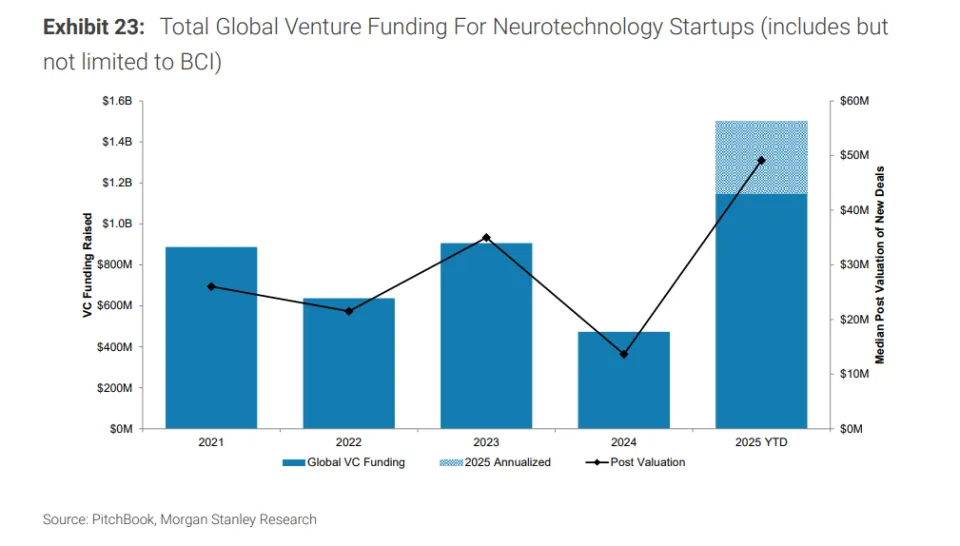

而Neuralink强劲的进展正转化为资本市场的热烈追捧。报告指出,Neuralink在2025年6月完成了一轮6.5亿美元的E轮融资,公司投后估值达到90亿美元,总融资额已达13.4亿美元。投资者名单中不乏Founders Fund、红杉资本等知名机构。

这表明,尽管商业化尚需时日,但资本市场已对BCI技术的颠覆性潜力投下重注。

市场规模测算:保守估计4000亿美元

报告对BCI市场进行了详细的规模测算,并认为其在2024年估算的仅美国医疗保健市场4000亿美元的TAM(潜在市场总规模)可能仍然偏于保守。

报告将市场分为两个阶段:

报告预测,首个商业化BCI产品可能在2030年面市。到2045年,BCI植入手术累计收入有望超过120亿美元,这意味着市场渗透率仍处于极低水平,增长空间巨大。

群雄逐鹿:竞争格局与技术路线

Neuralink虽然声名显赫,但并非唯一的玩家。摩根士丹利的报告梳理了全球主要的BCI竞争者,它们采用了不同的技术路径,形成了百家争鸣的局面。

从脑电波到“心”之所向

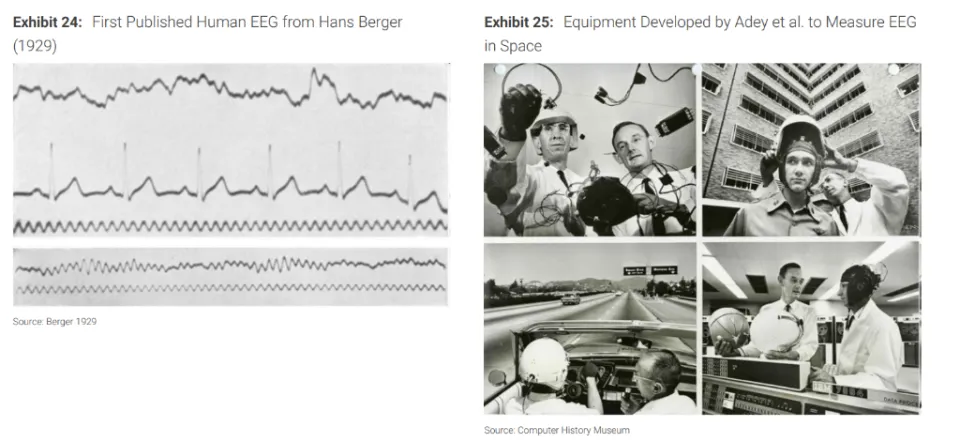

BCI并非一蹴而就,其发展历程可追溯至一百年前。根据报告梳理,这段历史始于1924年,德国精神病学家Hans Berger首次记录到人类大脑的电活动,即脑电图(EEG)。

在随后的几十年里,研究逐步深入。20世纪70年代,加州大学洛杉矶分校的Jacques Vidal首次在科学文献中引入“脑机接口”一词。1988年,研究人员首次实现了通过非侵入式EEG控制一个实体机器人。

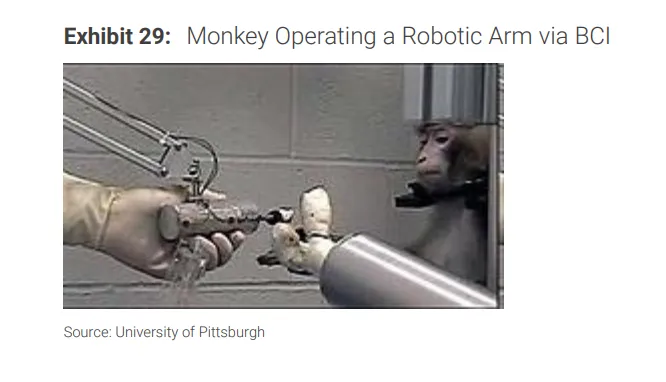

进入21世纪,随着“BrainGate”等项目的出现,研究人员成功让瘫痪患者通过植入式BCI控制机械臂完成喝咖啡等复杂动作,为该技术的临床应用奠定了基础。

如今Neuralink等公司的突破,正是建立在这一系列漫长而扎实的科学探索之上。

技术与伦理的“双刃剑”

在通往未来的道路上,BCI技术也面临着严峻的挑战和风险。报告指出,Neuralink的侵入式手术本身就带有固有的神经外科风险。其首位人类患者Noland Arbaugh在术后一个月曾出现85%的电极线脱落问题,尽管后续通过软件更新恢复了部分功能。

此外,更深层次的风险在于数据安全和伦理困境。

报告警示,BCI收集的神经数据高度敏感,若无妥善保护,可能被恶意行为者用于读取意图甚至操纵行为。从社会层面看,BCI技术可能加剧不平等,催生出一个能够负担得起认知增强能力的“神经精英”阶层,这引发了广泛的伦理关切。

这些挑战意味着,BCI的商业化之路不仅是技术竞赛,更是一场关于监管、安全和公平的深刻考验。